前期的《法治声音》栏目中有讲解关于出借银行卡可能出现的法律后果,当时说到出借银行卡不仅可能承担相应的行政责任和民事责任,严重的还有可能构成刑事犯罪。

本期栏目将继续和大家聊出借银行卡的话题。上次说到如果在明知他人可能用于违法犯罪活动的情况下,仍然出借、出租或出售银行卡、银行账户,账户出借人有可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪,妨碍信用卡管理罪,洗钱罪,诈骗罪、拒不执行判决裁定罪等。

也就是说,根据不同案情,构成的罪名也不同。像这种明知他人可能用于违法犯罪活动还出借银行卡的情况,在日常处理案件中最常见的是帮助信息网络犯罪活动罪(也就是咱们经常听到的“帮信罪”),掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪和盗窃罪。

说到“帮信罪”,让我们可以联想起“断卡”行动,这个卡其中就包含银行卡。随着我国经济快速发展,电信网络诈骗等新型犯罪越来越多,为了打击电信网络诈骗,开展了专项治理行动,当时也取得了较好的成绩,在一年当中电信网络违法犯罪破案数、抓获违法犯罪嫌疑人数都大幅度上升,为人民群众挽回了大量经济损失。

由于当时在打击电信网络诈骗中也发现了新的困难,其中一个困难就是破案过程中发现涉案电话卡、银行卡“实名不实人”的问题比较严重,也就是说,卡主实名办理后并非本人使用,而是租借或出售给他人使用,这种情况给破案带来了很大的难度,导致被诈骗的资金很难追回。

所以在2020年10月10日,打击治理电信网络新型违法犯罪的全国“断卡”行动就开始了,重点打击长期从事收购贩卖“两卡”的人员,依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙。对“两卡”涉案人员,就是以“帮信罪”等罪名追究刑事责任。也是在此之后,“帮信罪”频繁走进公众的视野,为我们所熟识。

《中华人民共和国刑法》对“帮信罪”这个罪名具体是如何规定?

“帮信罪”是2015年刑法修正案(九)的增设罪名,根据《中华人民共和国刑法》第287条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

那在“帮信罪”设立之前,帮助信息网络犯罪的行为又是如何定罪?

在“帮信罪”设立前,帮助信息网络犯罪的行为是被作为帮助犯的共同犯罪来考虑的。全国人大增设帮信罪,是考虑到随着互联网技术的快速发展和在经济社会各领域的广泛应用,犯罪分子越来越懂得利用信息网络实施犯罪。

虽然“帮信罪”在2015年就已经在刑法中确立,但当时在实践中,该罪名还是比较少出现的。

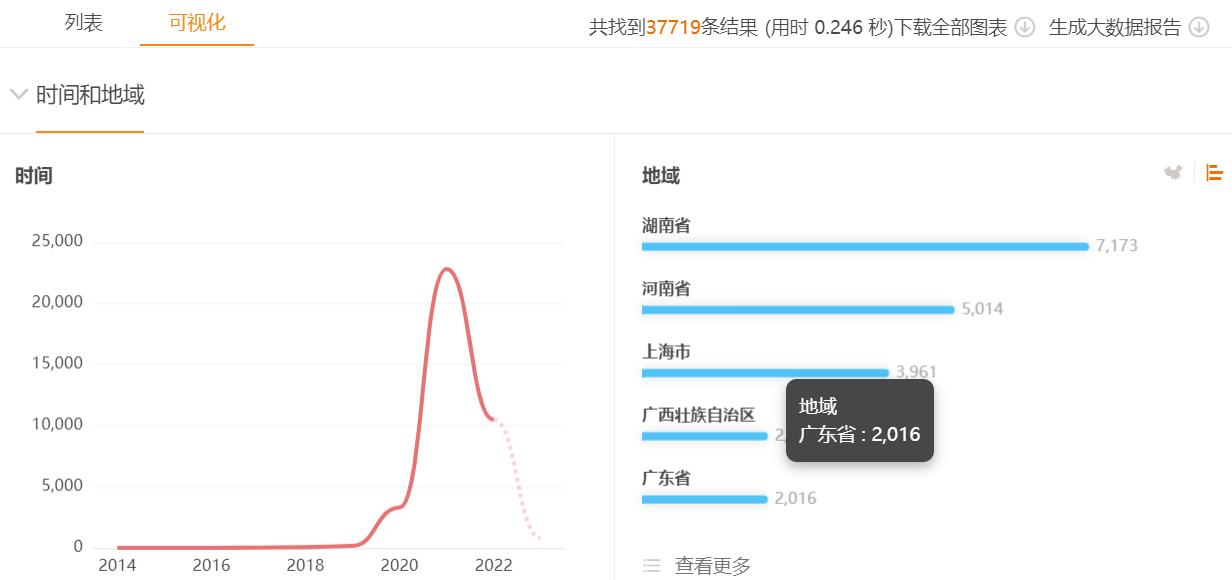

直到2019年最高法、最高检联合发布的《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》颁布之后,尤其在2020年10月“断卡”行动以来,检察机关起诉涉嫌帮信罪案件上涨比较快,帮信罪的数量才开始大幅攀升。截至目前,帮信罪案件总数已累计37719例,其中2021年就达22804例,2022年10487例。目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第3的罪名(前两位分别是危险驾驶罪、盗窃罪)。

根据前面刑法规定,是要达到情节严重才构成“帮信罪”。那么,什么情况下属于“情节严重”?

刑法中规定,“帮信罪”只有达到“情节严重”才入罪。《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

从这个法条第一款来看,主要从提供帮助的范围、提供支付结算帮助的行为、提供投放广告等帮助的行为、行为人违法所得、行为人主观恶性、被帮助对象实施犯罪活动的情况这六个方面来列举说明入罪标准。

《解释》第十二条第一款规定的一般入罪标准,第二款明确规定了特殊入罪标准。网络犯罪形成了比较完整的产业链,实行行为和帮助行为被分为多个环节,既紧密联系又相对独立,一定意义上不同于传统共犯的特点,且被害人也具有不特定性,因其复杂性有时很难完全查清全案各个环节;另一方面,网络犯罪的帮助行为对于完成犯罪起着越来越大的决定性作用,社会危害性突出。因此,为体现立法的本意,第二款明确在特殊情况下帮信罪可以不要求被帮助对象达到犯罪的程度。

虽说可以不要求被帮助对象达到犯罪的程度,但认真阅读这个法条,可以看出第二款做了明显的限制。一是确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度;二是入罪标准高于一般入罪标准,即数额标准达到五倍或者造成特别严重后果的。

案例分享一

2022年1月初,王某某与其朋友赵某某(另案处理)约定,赵某某借用其银行卡刷流水使用,事后将给予报酬2000元,后王某某在赵某某名下尾号6122中国银行卡、尾号0720建设银行卡二张银行卡与其手机一并交予赵某某,赵某某再交给上线使用,王某某现场配合对方刷脸认证进行收支转账。当天,王某某上述中国银行和建设银行账户资金出入频繁,被电信网络诈骗团伙等不法分子用来转移赃款,两个账户单日入账共计196万余元,转出196万余元。经国家反诈平台数据统计,王某某尾号6122的中国银行账户已查明涉及云南、湖南、安徽、山西、四川六名受害人被诈骗案等六起电信诈骗案件。

也就是说王某某将自己的银行卡以2000元出售给朋友赵某某,赵某某又交给上线使用,被电信网络诈骗团伙用来转移赃款,而且入账金额巨大。法院认为,王某某明知他人从事信息网络犯罪活动,仍提供个人银行卡配合转移资金,提供支付结算帮助,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪。

案例分享二

2020年9月4日,朱某在QQ群中看到有人发布收购银行卡的信息,与唐某取得联系并商量好卖一张带U盾的银行卡1200元,不带U盾的银行卡800元。朱某先后在农业银行和建设银行办理了两张银行卡(带网银),以每张1200元的价格出售给唐某、唐某1等人,唐某带其办卡期间朱某已得知唐某等人收购银行卡是用于洗钱。后来又将自己的招商银行卡出售给唐某,并绑定微信公众号,期间朱某在微信公众号中发现自己名下的招商银行卡资金往来频繁,再次向唐某确认出售的银行卡用于网上赌博洗钱的事实。为了谋利,朱某继续办理了平安银行卡和邮政银行卡出售给唐某,前三张卡共获利3200元,后两张卡未收到钱。朱某出售银行卡涉及电信诈骗案件34起,朱某三张银行卡转账次数50次,合计金额38万余元。2020年11月10日,朱某将名下平安银行卡注销,并将平安银行卡内的13万余元占为己有。在这个案件中,朱某辩称出售前三张卡时并不知道唐某拿他的卡是用来干什么的,其辩护人也提出朱某出售前三张卡是被骗的。当然,法院并没有采纳他们的这个意见,法院认为,朱某将银行卡出售给他人的交易价格、交易方式明显异常,在后续卖卡过程中,也已明确获知其出售的银行卡被用于洗钱等违法犯罪活动,因此认定被告人朱某明知他人利用信息网络实施犯罪。这个案件法院判决朱某犯帮助信息网络犯罪活动罪,盗窃罪,数罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币五千元。

实际上,个人银行卡涉及诸多个人信息,不能出租、转借、出售是社会大众的普遍认知。根据银行卡管理办法,银行卡及其账户只限发卡银行批准的持卡人本人使用,不得转租或者转借的。

《解释》第十一条规定了为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(二)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;(七)其他足以认定行为人明知的情形。朱某的情况符合上述交易价格或者方式明显异常的条件,因此可以认定朱某明知他人利用信息网络实施犯罪。

- 2025-12-16河源村(社区)法律顾问“信”福送上门

- 2025-10-30【法治声音】从"泰国坠崖案"看离婚纠纷中的法律博弈——权...

- 2025-10-30浓情重阳暖人心 公证为您解烦忧

- 2025-10-28法润少年 | 不能冒用他人身份信息注册网站账号

- 2025-10-28龙川县司法局开展“法律服务 助老护老”敬老月主题活动