在现实生活中,大家可能经常会遇到亲戚、朋友或者同事借用银行卡或银行账户的情况,甚至还有一些年轻人,为了获利也会通过网络或者是向陌生人高价出借、出租银行卡,一般来说,大家可能都会觉得出借一下银行卡过账不是多大的事。

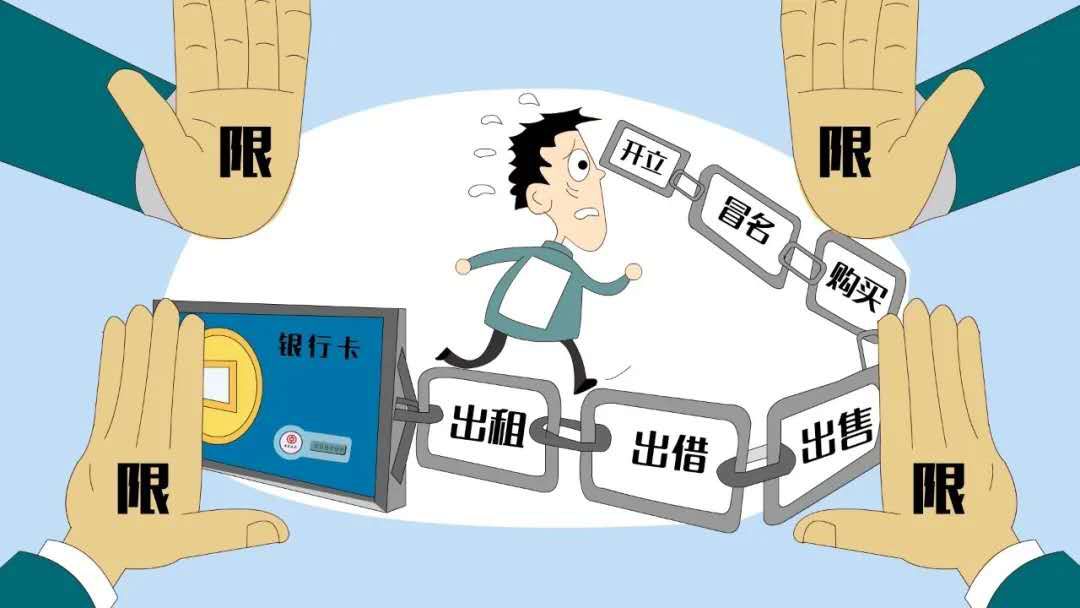

出借银行卡的情况确实比较常见,但遇到这种情况的时候一定要提高警惕,不要轻易出租、出借或出售自己的银行卡或银行账户,否则不仅可能承担相应的行政责任和民事责任,严重的还有可能构成刑事犯罪。

一般会涉及哪些行政责任?

我国的《银行卡业务管理办法》第二十八条规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。该办法第五十九条规定,持卡人出租或转借其信用卡及其账户的,发卡银行应当责令其改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款。也就是说,根据我国金融监管的相关规定,银行账户只能由开户人本人使用,出租、出借给他人使用的可能面临罚款的处罚.

尤其是近年来电信网络诈骗高发的态势,《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》中明确指出,凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡或企业账户的个人,除承担法律责任外,对相关个人实施惩戒措施:暂停5年内所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并停止开立新账户。

5年内不能使用电子银行、非柜面业务,以及所有支付业务,这意味着不能使用手机银行转账、充值话费、网上购物以及使用支付宝和微信扫码支付、收款、收发红包等行为。电子银行和手机银行都不能使用,手机支付这些便利会因为惩戒措施而失去,也无法使用ATM机进行交易。并且,在惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构也会加大审核力度,也就是说办理新的账户相对没有那么容易。人民银行会将被惩戒单位和个人的信息移送金融信用信息基础数据库并向全社会公布。

也就是说一旦被惩戒还会影响自己的个人征信。

出借银行卡的行为会涉及哪些民事责任?

在司法实践中,出借银行卡或银行账户的行为发生在民间借贷纠纷中比较常见,账户出借人基于各种原因会将其名下的银行卡或银行账户提供给借款人用来接收借款,然后借款人到期不能偿还借款时,债权人就将借款人和账户的出借人均列为被告,要求银行账户的出借人也应该与借款人一起承担还款责任。

那么,在这种情况下,银行账户的出借人是否需要承担还款责任?

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第六十五条规定:借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的,出借单位和借用人为共同诉讼人。也就是说,民事诉讼法明确规定了银行账户的出借人和借用人为共同诉讼人,拿民间借贷纠纷来说,在程序上债权人将银行账户出借人和债务人一起列为被告是符合法律规定的。但是,该解释的第六十五条仅在程序上明确了银行账户出借人和借用人为共同诉讼人,并没有明确账户出借人的实体法律责任。

像这种情况一般要承担什么样的实体法律责任?

对于银行账户出借人的民事责任认定,每个案件都不一样,应具体情况具体分析,一般是综合考虑账户出借人与借款人的关系、账户出借人在收到款后有无将借款转出给借款人、账户出借人有没实际使用借款、债权人是否直接与账户出借人联系及催讨、借款金额、账户出借人有无通过出借账户牟利的情况,以及账户出借人的过错程度等等,以此确定账户出借人是否需要承担清偿责任。在司法案例中,有些案件判决银行账户出借人承担连带清偿责任,也有些判决承担补充清偿责任,还有判决在一定比例内承担连带或补充清偿责任,但也有判决不承担任何责任的。

在什么情况下会判决账户出借人不承担责任?

一般来说,账户出借人既没有过错也没有受益的情况下一般不用承担责任。

分享一则案例

求某与潘某、赵某民间借贷纠纷一案中,其中求某是债权人,潘某为借款人,赵某为账户出借人,一审法院判决驳回债权人求某要求账户出借人赵某对借款承担连带清偿责任的诉讼请求,求某不服提起上诉,二审法院认为:该案借款发生于求某与潘某之间,该事实根据各方相关陈述足以认定,求某是依潘某指示将借款汇入赵某账户,案涉借款未能归还并非交付方式所致,其原因在于借款人未能归还借款。求某主张赵某出借银行账户导致其在出借之时对借款主体发生错误认识,但未能提供充分证据加以证明,也与其自身“未与赵某就讼争300万元进行直接联系”的陈述不符,法院不予采纳。因此,求某未能提供充分证据证明借款未能归还系赵某过错所致,亦无证据证明赵某以此获取非法利益,一审法院驳回求某的一审诉讼请求并无不当。二审法院因此维持了原判。

这个案情是潘某向求某借款,指定借款转到赵某账户,潘某到期没有还款,求某诉至法院要求赵某对借款承担连带清偿责任,赵某作为账户出借人虽然提供了银行账户接收借款,但因为他在这个案件中既无过错也无受益而判决不承担任何责任。

但是在郭某清与李某成、李某青民间借贷纠纷民事案件中,结果则不同。该案的郭某清是债权人,李某成是借款人,李某青是账户出借人,李某成与李某青两人是父女关系。李某成向郭某清借款50000元,指定将借款转至李某青的账户。因李某成没有还款,郭某清将李某成、李某青列为被告要求还款。该案一审判决李某青应对债务承担连带清偿责任,李某青不服,提起上诉,二审法院经审理认为:郭某清出借的款项50000元,虽然是李某成出具《借条》,但也是转账至李某青的个人银行账户,自郭某清出借款项后一直由李某青收款并通过其手机银行向郭某清履行支付借款本息。因此,李某成、李某青是案涉款项的控制人和使用人。李某青上诉主张称因为李某成不会使用手机转账,作为其女儿,偶尔帮忙转账而已,但李某青未提供证据证明其将案涉借款全部转给李某成使用,其本人并未使用该笔借款。李某青将个人银行账户出借用于借贷活动,违反了中国人民银行《人民币银行结算账户管理办》第六十五条、《最高人民法院关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十五条的规定,应承担相应的法律责任,一审法院判令李某青应承担本案连带清偿责任,并无不当。

在这个案件中,李某青与李某成是父女关系,李某青不仅出借账户接收借款,而且通过她的手机银行向债权人郭某清履行支付借款本息,又不能证明其将借款全部转给借款人李某成使用,因此就被法院判决对债务承担连带清偿责任了。

(通过案例检索发现,法院认定出借人需要承担民事责任的案例还是相对较少的。如果账户出借人没有参与借款,且并没有从中取得经济利益,出借银行账户的行为与债权人的损失之间并没有因果关系的情形下,法院往往认定账户出借人无需承担民事责任。而且,实际上从合同的角度而言,账户出借人并不是借款合同的主体,也没有通过其他方式明确其提供担保或者债务加入,根据合同相对性的原则,账户出借人是不应当承担责任的。)

现实生活中,出借银行账号的现象并不少见,一旦涉及经济纠纷,账户出借人有可能要承担相应责任,在此提醒大家,出借银行账户的行为存在很高的法律风险,希望大家能提高风险防范意识。

应该如何避免类似的情况发生?

要避免类似情况发生,建议大家做到以下几点:(1)提高警惕,不轻易出借银行账户。作为账户出借人,减少风险的最好方法就是不出借个人账户给他人使用。如果出借账户的,建议签订书面合同,将借用账号的名称、转账金额以及承担责任等进行约定。(2)出借银行账户不要以盈利为目的。大部分人一般是基于正常的人际往来才出借银行账户,如果在出借账户的同时收取一定的费用,其过错程度就相对较高,容易演变成非法牟利的情形,从而在借用人不还款时,债权人要求账户出借人承担相应民事责任,这时账户出借人很难免责。(3)保留借条等能够用于证明借贷合意的书面凭证。现在网上、手机银行或微信转账等电子支付方式发展迅速,自然人间的借贷,在进行转账时经常省略出具借条的环节,从而在发生双方关系破裂时,借款人否认借款的情况。基于对债权人自身权益的保护,尤其是在涉及较大借款金额时,应当要求借款人出具借款的书面凭证,借款人要求转账到第三人名下账户的,应当注明,且有可能的话,最好要求账户出借人进行签字确认。

如果没有书写借条等书面凭证的,最起码也要在转账时进行详细备注,如转账至他人账户名下,备注“应A要求转账借款10000元至B”等,以便在借款人否认的时候,还能寻求出账户出借人不当得利的救济途径。

银行卡或账户出借人在什么情况下会涉及刑事犯罪?

如果明知他人可能用于违法犯罪活动的情况下,仍然出借出租或出售银行卡、银行账户,根据他人的犯罪情况,账户出借人有可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪,妨碍信用卡管理罪,洗钱罪,诈骗罪、拒不执行判决裁定罪等等。

- 2025-12-16河源村(社区)法律顾问“信”福送上门

- 2025-10-30【法治声音】从"泰国坠崖案"看离婚纠纷中的法律博弈——权...

- 2025-10-30浓情重阳暖人心 公证为您解烦忧

- 2025-10-28法润少年 | 不能冒用他人身份信息注册网站账号

- 2025-10-28龙川县司法局开展“法律服务 助老护老”敬老月主题活动